L'Atlantide, les pêcheurs d'éponges et le Colosse

Après avoir eu sous les yeux le décor de l’Odyssée, en abordant l’île de Pénélope, après avoir touché du doigt l’histoire antique au site illustre de Delos, l’équipage de Chercha-Païs s’approche peut-être de la source d’un des grands mythes de l’Occident. Nous faisons en effet voile vers Santorin, la plus méridionale des Cyclades, et beaucoup considèrent que cette île est à l’origine des écrits de Platon sur l’Atlantide. À distance, la forme caractéristique d’un imposant volcan se reconnaît bien, à ceci près qu’il en manque toute la partie centrale, volatilisée par une explosion survenue 1 600 ans avant notre ère. Un cataclysme d’une ampleur difficilement imaginable puisque le vide qu’il a laissé mesure huit à neuf kilomètres de diamètre ! Le tsunami consécutif à cet événement a vraisemblablement causé, en Crète, la fin de la civilisation Minoenne, qui serait donc le paradis perdu du récit du philosophe.

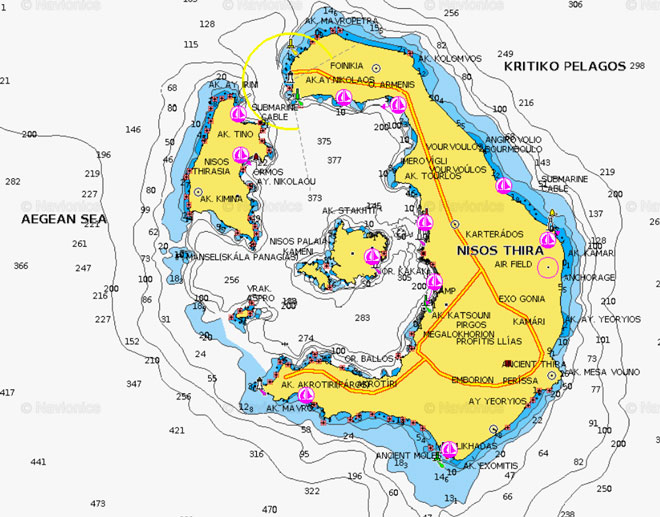

Dans le petit temps, sous un soleil digne de l’été, Santorin dévoile peu à peu sa physionomie. Sur les flancs extérieurs du volcan de vastes terrasses descendent doucement vers la mer, plantées de vignes et de céréales. La configuration des lieux se dessine, avec les restes du volcan originel, soit une île principale en arc de cercle flanquée d’une plus modeste et d’un confetti de terre, tandis qu’au centre du cratère béant où nous pénétrons bientôt par le nord, émergent deux îles supplémentaires qui résultent d’éruptions toutes récentes. Au cœur de l’ancien volcan, le spectacle est à couper le souffle car les flancs du cratère sont des falaises presque verticales, coiffées de villages accrochés à l’extrême limite du vide.

Au pied de Santorin même, le plus beau de ces villages, se trouve un petit quai devant lequel le fond plonge vertigineusement. Il est impossible de mouiller, mais en cette saison il y a de la place pour accoster. Les choses sérieuses commencent, car le village nous attend trois cents mètres plus haut. Sur la plus touristique des Cyclades, tout est évidemment prévu et un jeune muletier s’est présenté dès notre arrivée. Ayant repéré dans les filières le vélo pliant que nous avions acheté d’occasion à Corfou, il nous demande de le lui prêter un peu et à peine a-t-il le guidon en main qu’il part se cacher pour monter dessus. À seize ou dix-sept ans, ce garçon n’a jamais enfourché une monture pareille et, bien sûr, il ne réussit pas à la dompter… À ses côtés, Mireille sur une grosse mule et Cécile, à moitié rassurée, sur une petite, on est loin de la chevauchée fantastique, le long d’une montée en lacets qui compte cinq cent quatre-vingt-huit marches de marbre.

Du village, les points de vue extraordinaires sont sublimés par le contraste entre les demeures peintes de couleurs claires et les nuances diaboliques du volcan, alors que le soleil plombe le ciel et la mer. Voué aux souvenirs de pacotille, l’intérieur du village est sans intérêt, mais dès que l’on a une échappée sur le cratère, immanquablement par dessus les coupoles de deux ou trois chapelles, c’est prodigieux, avec ces îles centrales d’où l’on croirait voir la lave s’épancher en éventail. En fin d’après-midi, nous redescendons à pied vers notre quai, auprès duquel des préparatifs témoignent du prochain remplacement des mules par un téléphérique.

Le lendemain matin, deux passagers participent au largage des amarres, Martin, un suisse très cool qui nous avait déjà aidés la veille à l’arrivée, et sa compagne Gilberte, non moins plaisante, une québecoise des îles de la Madeleine. Direction Nea Kameni, c’est-à-dire les îlots du centre du cratère. Pour commencer, nous faisons le tour du plus grand en passant sous le sombre dyke de son voisin et en frissonnant à la vue des monstrueuses coulées de lave, figées comme à l’instant, qui croulent vers les profondeurs en grosses vagues noires déchiquetées. Une chapelle, unique construction de l’île, signale la seule calanque propice au mouillage, une manœuvre au cours de laquelle un boutbout : bout qui se prononce « boute », désigne, de façon générale, un cordage sur le navire car le mot « cordage » n'est jamais utilisé par les navigateurs. immergé se prend dans l’hélice. Je plonge en vitesse pour la dégager, ce qui me donne l’occasion de constater que l’eau est chaude comme sous les tropiques : le feu intérieur est encore tout proche !

Sous un soleil torride, l’équipage, dont Cécile sur les épaules de sa mule favorite -son père- part alors à l’assaut d’un paysage de fin du monde, sans végétation et tout en gris-noir, ponctué de fumerolles, de soufrières et de cratères. Ces derniers sont de taille modeste, en revanche les flots de lave sont énormes, boursouflés et foisonnants, ne laissant que trop imaginer les forces en action en profondeur. Au loin, tout autour, de l’autre côté de l’eau, les bords du cratère principal révèlent l’empilement des basaltes, des pouzzolanes et autres cendres, en donnant la mesure du volcan géant qui a inspiré le mythe de l’Atlantide.

Face au vent, dans une mer chaotique et très creuse, le retour de Santorin est une dure épreuve, avec des changements de voiles sur le bout-dehorsbout-dehors : espar établi au devant de l'étrave. où je suis parfois entièrement plongé sous l’eau ! Dix heures de bagarre pour gagner vingt milles jusqu’à Ios, avec pour seul plaisir de croiser Dum’s, en route pour Santorin. Juste le temps d’échanger trois mots… Méditerranée, mer de contrastes : le lendemain, par des conditions de demoiselle, toutes voiles dehors au portant, Chercha-Païs gagne la dernière des Cyclades au programme, Amorgos et ses falaises immenses, où nous goûtons le calme du port de Katapola.

Un nouvel archipel, celui du Dodécanèse, se présente ensuite à nos regards sous la forme de l’île de Patmos, découpée à l’extrême, entourée de nombreux îlots, bien verte malgré l’absence d’arbres -tous coupés par les envahisseurs Turcs- et agrémentée d’un relief séduisant. Qui plus est, le port de Skala est parfait ; autour des quais, certains bâtiments plus italiens que nature signent le passage en ces lieux de Mussolini et de ses rêves de Mare Nostrum. Le lendemain, tandis qu’un meltem fou vrille les tympans et ronfle entre les maisons, nous montons à la chôra (le village), par le sempiternel chemin muletier. La capitale de l’île est dominée par la sombre masse d’une forteresse, transformée en monastère au-dessus de la grotte où saint Jean de Patmos aurait rédigé l’Apocalypse. Les mécréants que nous sommes passent leur chemin pour aller à la découverte d’un nouveau visage des îles grecques, par des ruelles jalonnées de fleurs où il faut parfois se baisser sous les arcades. Aucun marbre, ici, mais des pierres roses ou ocres encadrant des huisseries en bois bien travaillé. Dans cette cité où jamais n’entreront les voitures, les influences se bousculent et composent une harmonie insurpassable mêlant, souvent à la façon du Moyen-Age, les cultures turques, grecques et italiennes, sinon provençales. À cela s’ajoute le charme du paysage en contrebas, avec la mer qui s’affolle sous les assauts du vent ou qui reflète paisiblement le ciel dans une anse tranquille, les terrasses vertes et les recoins où se blottissent quelques arbustes.

Contre toute attente, le départ de Patmos se fait par un vent paisible, hélas accompagné d’un froid très vif. La route vers l’île de Leros fait passer en revue une jolie parade d’îlots, de récifs et d’archipels en miniature ; notre destination est plaisante, parcourue de vallées couvertes de bocage et découpée de baies profondes où l’habitat reste discret. L’escale, Lakki, est un abri naturel de qualité dont les Italiens avaient fait une base navale (avant de se faire chasser par les Anglais, eux-mêmes délogés par les Allemands) ; il en résulte une impression curieuse car la cité est faite du gros de la base, dont les bâtiments ont été joliment repeints, devant des centaines de mètres de quais déserts. Plus haut, sur le côté, la capitale, au bâti traditionnel, est surmontée d’un kastro vénitien couleur de rochers.

Nous poursuivons sous un ciel orageux vers l’île toute proche de Kalimnos, festonnée de combes verdoyantes entre de hautes falaises percées de grottes et entrecoupées d’éboulis désolés, où se nichent parfois, comme une oasis, un petit monastère et ses pinèdes, ou une simple chapelle avec deux cyprès. Les hameaux montrent quelques maisons à la turque, dont le toit de tuiles à quatre pentes s’arrête au ras des murs, tandis que les habitations grecques ne sont plus uniformément blanches. Kalimnos, grande ville bordant une baie ouverte au sud, est belle vue du large : si l’architecture de l’endroit est uniforme avec des maisons cubiques dont les fenêtres sans volets forment toujours le même rectangle en hauteur, elle se distingue de celle des îles voisines par ses coloris, blanc, pastel et bleu soutenu, cette dernière teinte étant un héritage de l’occupation italienne : le drapeau grec étant alors interdit, tout le monde a eu à cœur de peindre sa maison en bleu ! Le vent a tourné autour de l’île en même temps que nous, qui arrivons au port sous la même amure depuis le départ, affalant la dernière voile à ras du musoirmusoir : pointe extrême d'une jetée, généralement arrondie. de la jetée. Parfois, tout va pour le mieux...

Une petite famille est là pour saisir nos amarres, Helmut, un Allemand, et Renée, sa compagne québecoise, flanqués de Frédéric, dit Bibi, leur garçon de deux ans et demi. On discute un moment, apprenant qu’ils voyagent "sur le pouce" dans le secteur, entre Italie, Crète et Turquie, comme chaque année ; le joyeux trio nous pilote en ville et nous dînons à bord avec eux. C’est une folle soirée, d’abord en raison de la visite d’un jeune franco-kalimnote, flanqué d’une adolescente grecque explosive, l’unique spécimen de ce genre que nous rencontrerons dans un pays où toutes les filles en âge d’être mariées sont cloîtrées ; lui se présente comme « le fils de l’homme à la Harley-Davidson », sans plus de précision, et nous demande la permission d’amener chez nous l’homme en question, ce qu’il fait à minuit passé. À cette heure-là, la célébration des fêtes de Pâques a commencé sur les deux montagnes qui entourent la ville, la cérémonie consistant à faire sauter des bâtons de dynamite à grande cadence ! L’année dernière, nous expliquent le père et le fils, cette tradition a fait cinq morts, quelques mutilés et pas mal de sourds, sans parler que tous les carreaux de la ville ont été brisés. Un pain allumé était malencontreusement tombé dans la caisse des explosifs…

L’équipage renforcé par Helmut, Renée et Bibi, nous quittons cette pieuse cité pour l’île voisine de Perimmos, par un coup de meltem assez sévère. L’ancre plonge dans une crique houleuse, devant le seul hameau de l’île, le roulisroulis : oscillation latérale d'une coque. nous incitant à aller marcher sur la terre ferme. À cette occasion, Cécile estomaque nos nouveaux amis. Apercevant au sol une sorte de scarabée doré, elle laisse échapper, comme pour elle-même :

-Calosome sycophante…

C’en était bien un. Mireille lui avait appris ce nom en Normandie, un an auparavant ; quelle mémoire ! L’île d’après est Kos, où nous propulse un gros vent qui, par chance, a tourné du bon côté. Après une belle cavalcade sous le ciel bleu foncé du vent du nord, nous y découvrons les premiers minarets de la croisière, derrière la forteresse des Chevaliers de Saint-Jean. Dum’s est là, à attendre le bon vent pour aller en Turquie ; on se raconte nos îles, nos traversées et nos misères depuis notre rencontre au large de Santorin, et la soirée nous réunit tous à bord autour des spécialités locales ramenées par Helmut et Renée, tarama (à l’époque encore inconnu en France), souvlakis (brochettes de mouton) et halvas (sucreries au beurre de sésame et au miel).

Comme tant de fois, le mauvais temps nous bloque à Kos, que nous arpentons en bande pour voir notamment le platane sous lequel Hippocrate dispensait, dit-on, sa science de la médecine, avant de terminer la journée dans une taverne tenue par un vieux coiffé d’un béret basque. Au matin, c’est l’adieu général : les Dum’s partent vers la Turquie, les Bibi vers le sud de Kos et nous vers Nisyros, l’île suivante sur notre chapelet. Cécile et Bibi sont tristes. C’est le voyage. Pour l’heure, ciel bleu et meltem, cap sur Nisiros, une nouvelle escale placée sous le signe des feux telluriques ! Laissant sur tribord Gyali, une île qui est moitié pierre ponce et moitié obsidienne -d’où son nom qui signifie "verre"-, nous parvenons à la côte nord de Nisyros, battue par la houle. Cette île peu habitée dispose de deux ports proches et aussi mal placés l’un que l’autre face au meltem ! Le nôtre, Palo, est le mieux protégé, ce qui est beaucoup dire.

Au matin, le calme bien installé nous décide à prendre la route vers le centre de l’île, où s’est creusée une vaste caldeira. Baignée de fortes senteurs de genêts, cette montée en lacets est bordée de mimosas de dix mètres de haut et de géraniums géants, avec également des champs de plantes grasses fleuries, des bleuets, des coquelicots, des marguerites et un grand nombre de fleurs violettes dont le nom nous est inconnu. Pas loin du terme de l’ascension, le premier véhicule à passer sur cette route s’arrête à notre hauteur et le conducteur se propose de nous amener au fond du cratère ; les filles passent devant avec lui et je m’installe dans la benne du triporteur, tout contre des ruches bourdonnantes… Découvrir la caldeira fait éprouver un choc, du fait de son immensité, de l’abrupt des parois et de l’abondance de sa végétation, avec le vert intense d’épaisses pâtures ; en toile de fond se distingue un village en nid d’aigle, Nikia, qui domine une série de cratères secondaires dont les éruptions ont donné au décor les couleurs du feu.

En bas, notre chauffeur va s’occuper de ses ruches et nous partons au fond de la caldeira où le plus gros des cratères secondaires a creusé une dépression couleur ocre. Nouveau choc en arrivant à la lèvre de ce cratère, le plus lunaire que nous ayons vu : très vaste, aux parois abruptes et déchiquetées de ravines, avec un fond plat où l’eau d’un lac de boue gargouille férocement. Cent ans après la dernière éruption, les fumerolles soufflent, ronflent, sifflent et halètent au sortir de gueules noires béantes, couronnées d’aiguilles de soufre. Il ne faut pas rester immobile sous peine de se brûler les pieds ! Plus loin, sous les murailles de la dépression principale, un autre cratère est une bouche à feu pointée vers le ciel, dont les flancs étroits surplombent à nouveau un lac de boue. Partout des fumerolles, du soufre, des éboulis de blocs rouges ou jaunes. Je m’aventure sur les lèvres de ce cratère, mais les surplombs impressionnants et l’instabilité des roches me dissuadent de continuer, d’autant qu’il faut songer à rentrer. Deux femmes qui mènent un troupeau de vaches nous indiquent le chemin de mules pour le village principal, une sorte de torrent de cailloux bordé d’arbres d’où partent des vols de cailles et de perdrix. Ce village d’Emborio est assez sinistre, car presque entièrement déserté, et nous prenons un autre raccourci pour la descente, avant de terminer la route dans la camionnette de l’épicier ambulant, le seul autre véhicule rencontré.

Le lendemain, je suis pendu à la radio pour suivre le premier décollage de la navette spatiale, quand le vent d’ouest se lève, et nous quittons donc la terre avant les astronautes, en direction de Tilos. C’est une île découpée, avec un relief complexe et très peu de végétation, où le dénuement est encore plus marqué qu’à Nisyros : deux hameaux aux maisons abandonnées dans la montagne et quelques constructions au bord de l’eau, dans un semblant de port où nous avons pour seul voisin une barque de trois mètres...

Le vent ne s’est pas maintenu et c’est au moteur que nous rejoignons Panormitis, un abri naturel que l’on ne peut atteindre qu’en bateau ou en quatre heures de mulet depuis la ville principale de Symi. Ce décor accidenté, garni de bouquets de pins, a pour principal édifice un grand monastère de style guindé, plus ou moins espagnol. La poignée de moines qui vit là a conservé une tradition plaisante qui consiste à sonner les cloches à chaque arrivée d’un bateau venant d’"ailleurs". Nous avons donc droit à notre carillon ! La pratique remonte à la belle époque de la pêche aux éponges, la spécialité de l’île, Panormitis étant le premier port touché par les Symiotes au retour de leurs campagnes de plongée sur les côtes africaines. L’activité vit ses derniers moments, cependant nous constatons que les charpentiers de marine construisent toujours des coques sur le modèle des sfoungaradika, les bateaux de pêche à l’éponge. Le gros de leur production sont des trehantiri aux formes caractéristiques, avec une étrave ronde dont la pièce maîtresse s’élève en une courbe à crans typique. Les assemblages sont irréprochables, je n’ai encore jamais vu travail si bien réalisé ; ces artistes font tout à l’œil, sans plan, comme ils l’ont appris de leurs pères…

Plus tard, au cours d’un petit cabotage autour de l’île, nous réalisons l’exploit de rater le port de la capitale, après être passés devant sa jetée ! Il faut dire que nous naviguons sans carte détaillée de l’île, en lisant des Instructions Nautiques en italien -celles que j’ai récupérées sur le cargo de Missolonghi-, sur la foi d’une traduction sans dictionnaire, cherchant à reconnaître des points de repère périmés, avec le soleil dans les yeux. Bref, nous nous retrouvons à Pethy, à une demi-heure de marche de la ville, où nous parvenons enfin, en remontant une piste bordée d’arrêts de bus, incongrus au possible sur une île où même les voitures ne sauraient circuler. La ville de Symi a beaucoup souffert de la guerre et de l’immigration vers Australie, ce qui a laissé de nombreuses maisons en ruine ; la campagne, qui était très riche, en a souffert aussi, les chèvres ayant eu libre cours pour tout dévorer. L’habitat est particulier, à la fois solennel et un peu bizarre. Les maisons sont raides, avec fronton, corniches, métopes, triglyphes et autres références antiques ; sous des toits de tuiles, le bas des murs est peint de couleurs criardes et le haut dans des tons d’ocre. Nous y faisons la rencontre d’une blonde et opulente vaudoise et de son mari, un pêcheur symiote petit et frisé, flanqués d’un gamin prénommé Basile-Vassili ; nous retournons ainsi à bord nantis d’une bonite achetée au "bon-papa" de la Suissesse.

Pour conclure la découverte du Dodécanèse, l’étrave pointe vers Rhodes, en frôlant les côtes turques dans des brises asthmatiques. À l’approche de l’île, nous avons à l’esprit l’une des Sept Merveilles du monde, le fameux Colosse de bronze qui garda l’entrée du port jusqu’à ce qu’il soit jeté à bas par un tremblement de terre, 226 ans avant notre ère. La réalité nous fait déchanter : les fortifications et le palais des Grands Maîtres ont beau être immenses, les hôtels le sont davantage, sans parler des paquebots. Un splendide créneau nous installe dans la dernière place libre dans ce temple du charter et celui qui prend nos amarres était venu à bord à La Rochelle, il y a près de sept ans… Beaucoup de Français sont occupés comme lui à l’entretien des flottilles de location, mais le port n’abrite aucun oiseau du large. À terre, la vieille ville est saturée de boutiques pour gogos et ceux-ci, en légions sans cesse renouvelées par les navires de croisière, arpentent les devantures sans rien voir du cadre. À moins d’avoir, comme nous, à accomplir les formalités pour passer en Turquie, il faut vraiment éviter la cité du Colosse !

(mars-avril 1981)

Au festin des horizons changeants - © Noël GRAVELINE - Tous droits réservés